Сегодня, когда практически везде - по телевизору, на улице, дома, в гостях – взрослые только и говорят о финансовых трудностях, у ребенка может сформироваться неверное отношение к деньгам. А ведь обращению с ними тоже надо учить и делать это в дошкольном возрасте. Что при этом нужно учесть, "Маминому Клубу" рассказывает психолог Елена Сивуха.

Нет таких детей, которые не интересуются деньгами, подчеркивает психолог средней школы "Ринужи" Елена Сивуха. Есть родители, которые считают, что этот вопрос еще рано поднимать. Они уверены: деньги не игрушка, это мир взрослых и не правильно с ними играть, скрывают доходы. При таком раскладе в подростковом возрасте, когда на первое место выходят сверстники, ребенок может поставить под сомнение слова родителей и начать воровать, чтобы эти деньги у него были.

Современные дети очень интересуются деньгами, особенно в наше время, когда они чувствуют тревоги родителей, то, что они находятся в поисках зарабатывания денег. Малышей это тревожит, пугает и если их отодвигают словами "Ты еще маленький!", то ребенок сам додумывает и в таком случае тоже может возникнуть воровство дома, в школе.

Играем в бартер

Из выше сказанного следует, что экономическое образование ребенка начинается с семьи.

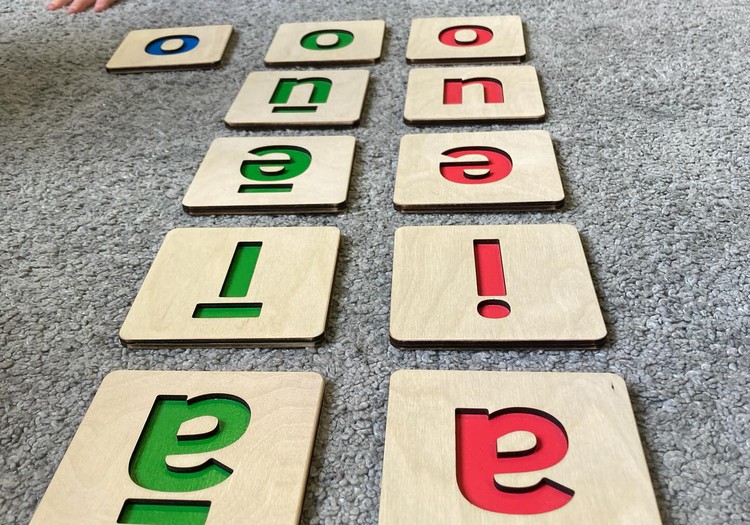

"В три-четыре года объем оперативной памяти у малыша невелик, может удерживать 3-4 предмета. То есть ребенку в присутствии взрослых можно дать монетку и отправить к прилавку что-то купить. Отказывать в этом удовольствии детям не стоит: их привлекают не бумажки, а именно монеты. Им кажется, что чем денежка больше по размеру, тем можно больше за нее купить.

Поэтому самая первая игра в магазин начинается с бартера. Даешь ребенку, например, грушу и спрашиваешь, на что он согласен ее обменять. И малыш, оценивая размер груши, будет думать, что он может предложить взамен. Возможно, он согласится отдать за грушу конфету, но уже куклу или машинку не отдаст, потому что груша их меньше," - рассказывает Е.Сивуха.

Чувство самоконтроля

С возрастом объем памяти детей увеличивается, выдаваемая сумма и сложность операций тоже меняется. Так, у учеников 1-3 класса — объем памяти уже, как у взрослого человека. Однако готовность сходить самостоятельно в магазин или в школе купить булочку у каждого сугубо индивидуальна. Влияет темперамент и ближайшее окружение, черты характера, склонности, воспитание в семье. Поэтому одним уже в шесть лет доверяют кошелек и список продуктов, которые он самостоятельно может приобрести для дома, а других еще в третьем классе оберегают от общения с продавцами и даже от наличности в карманах.

"Определяющим становится самостоятельность ребенка: он себя уверенно чувствует в районе, хорошо входит в контакт с чужими людьми — продавцами или посетителями. У него есть чувство определеннного самоконтроля — придя в магазин, он не схватит с полки яркий предмет или игрушки, а купит то, за чем его послали. Может апеллировать мелкими, до десяти, цифрами. И может принести сдачу домой. Родители ему доверяют, но его контролируют," - продолжает психолог.

Будь последовательной

Плохой пример для детей — непоследовательность самих родителей, говорит Е.Сивуха. Не секрет, что многие семьи привыкли шиковать не по средствам. Пока деньги есть — обедают в ресторанах, а если нет — в прямом смысле кладут зубы на полку. Ребенок этой непоследовательности учится. И малыш усваивает: деньги – это ценность, и если они есть, то можно шиковать, а если нет, то это статус бедности.

Необдуманные поступки взрослых с деньгами - мама купила шубу или папа компьютер, когда не заплачено на квартиру, дети тоже впитывают как губка. И если сами взрослые не могут контролировать свои капиталы, то как они могут научить ребенка. Как следствие, у их отпрыска появляется культ денег.

"Может дойти до того, что дети начнут покупать за деньги друзей или влияние. Вот был у меня в практике такой случай: ребенку подарили в большом количестве деньги на день рождения. Он что сделал. Пригласил своих одноклассников в буфет и накупил им чипсов, кока-колы и т.д. Но возмутились этим поступком родители не этого ребенка, а одноклассников. Остальные хотели следовать его примеру," - делится собеседница "Маминого Клуба".

Карманные деньги

Поворотным моментом для многих детей становится первый класс. Ребенок видит, что у одноклассников есть свои личные кошельки и карманные деньги. И может оказаться, что ребенок к этой ситуации не готов: он хочет иметь свои наличные, но не знает, как ими пользоваться и это становится для него стрессовой ситуацией. Поэтому-то и нужно его обучить обращению с деньгами до того, как он пойдет в школу.

Как показывают исследования, будущая экономическая социализация, то есть насколько человек становится успешен в экономическом вопросе, зависит от того, имел ли ребенок карманные деньги . "Он учится с ними обращаться. Он приходит в магазин, начинает их пересчитывать, у него вырабатывается самоконтроль, хочу, не хочу, могу и не могу себе это позволить. К тому же здесь еще и общение – подойти к продавцу, поговорить. Открытый, общительный ребенок не постесняется уточнить что-то у взрослого. Если у ребенка такого качества нет, то должен помочь родитель. Не нужно ярких запретов! Нужно рассказывать, показывать, обучать," – советует Е.Сивуха.

Обязательно объяснять

Также доходчиво нужно обсуждать финансовую ситуацию в семье. Чтобы придя в магазин и получив отказ купить говорящего попугая за полсотни латов, ребенок понимал - мы себе это позволить не можем, а не бился в истерике на полу.

"Нельзя говорить просто нет, не куплю. Для малыша это обидно. Он видит красивую яркую игрушку, а ему говорят "нет". И он обижается. Он просто не понимает, почему. Нужно объяснить, что сейчас я не могу купить, потому что средств хватает только на самое необходимое. Ребенок начинает понимать, эмоции и обиды уходят. Постоянные пустые "нет" ведут к тому, что ребенок захочет взять вожделенную вещь тайком: пойду положу в кармашек и она у меня будет, или мне дадут бесплатно", - поясняет специалист.

По словам Е.Сивухи, абстрактное восприятие у детей появляется только к 11 годам. Поэтому нужно объяснять, зачем даешь деньги и что на них надо купить, иначе ребенок потратит на то, что ему хочется.

Еще несколько советов

- Карманные деньги можно давать ребенку 6-7 лет. Но нужно договориться, какие расходы они будут покрывать. Надо говорить, что вот из этих денег столько-то ты потратишь на обед, а остальное можешь потратить на то, что хочется. Здесь важно понять, что если давать средства в обрез, только на обеды, то малыш начинает экономить. Не сдает на обед, а копит на то, что ему нравится.

- Сумма карманных средств должна разумно увеличиваться с возрастом. У первоклассника и третьеклассника количество монет в кошельке должна быть разной. Нельзя дать ребенку сразу "десятку" и сказать: "Это тебе на месяц". Маленьким детям надо выдавать содержание еженедельно. Вообще для детей ценность — это копилка. Важно, что у него есть деньги и их можно кому-то показать.

- От воспитания зависит, будет ли ребенок копить деньги или тратить все сразу.

- Очень важны напутствия родителей к слову "деньги". У нас укоренились не самые лучшие: деньги - это грязь, это роскошь, это возможности, это власть. И это все укладывается в голове ребенка.

- Ребенок должен осозновать, для чего ему дают деньги и какие расходы ему придется покрывать из выданной суммы. И не забывать, что карманные деньги - это не прожиточный минимум.

- Решение экономить деньги не должно быть использовано, как наказание или как поощрение ("Я плачу тебе за хорошие оценки. Если скатываешься, то я лишаю тебя финансов"). Подвох в том, что познавательная мотивация ребенка исчезает. Потом родители удивляются, почему он ничего делать не хочет. Был такой случай: бабушка платила внуку за мытье посуды. А когда у нее денег не оказалось, он ей просто отказал. Что мы воспитываем в ребенке? Заботу о близком или стремление к деньгам?

- Свои деньги ребенку нужно позволить тратить на свои нужды. Купил ерунду - сам виноват. Ежегодно в день рождения сумма карманных денег и обязанности ребенка должны увеличиваться.

И еще. Нельзя менять правила. Если решили по каким-то причинам изменить размер карманных денег, то ребенку нужно объяснить почему и добиться понимания. Наример, потеряли работу, доход уменьшился и стало меньше денег в семье. Все эти изменения должны с ребенком согласовываться. Мы делаем одно, а у ребенка свои фантазии.

Также не давайте ребенку послабление, если он взял и растратил всю сумму за один день. Жалость — не самый хороший урок. Родители становятся страховой компанией – всегда могут покрыть непредвиденные потери. Тогда ребенок будет вести себя не последовательно, как люди, чрезмерно надеющиеся на кредиты.

Самое главное: деньги – это правила, которые нужно четко соблюдать. Тогда и во взрослой жизни проблем с ними не будет.

Мамин Клуб